Православные отмечают Прощеное воскресенье

«Извиняться не обязательно». Главное заблуждение о Прощеном воскресенье

У православных наступило Прощеное воскресенье. По традиции в канун Великого поста верующие примиряются друг с другом. Обряд очень популярен даже у невоцерковленных, но зачастую его понимают неправильно. О расхожем стереотипе — в материале РИА Новости.

Большевики оказались бессильны

Пожалуй, нет в священной истории момента более драматичного, чем изгнание первых людей из рая. Именно к этому событию церковь обращается перед началом Великого поста. "Воспоминание Адамова изгнания" — так на самом деле именуют последний день Масленой недели. А "Прощеное воскресенье" — народное название.

Связано оно с одним обрядом — вероятно, самым трогательным в православии.

В воскресенье вечером в храмах звучат покаянные песнопения, священнослужители облачаются в черные одежды, гаснет свет… Затем прихожане подходят друг к другу со словами: "Прости меня!" А в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!" Люди обнимаются, у многих на глазах наворачиваются слезы.

Согласно Библии, Адам и Ева ослушались божьего слова и вкусили с Древа познания Добра и Зла. Господь изгнал их из рая. С того момента человек стал смертным: подверженным всяким болезням и вынужденным "добывать хлеб свой в поте лица". Таковы следствия первородного греха, который передается из поколения в поколение.

Адам раскаялся в содеянном. К этому и призывают священники в Прощеное воскресенье. Со временем сугубо религиозный обряд стал народным обычаем. Поэтому сегодня даже весьма далекие от религии люди в последний день Масленицы просят у родных и близких прощения.

Эту традицию не смогла вытравить даже советская пропаганда. В годы хрущевской "оттепели" Масленицу возродили как "древний славянский праздник", а Прощеному воскресенью придали новый смысл. Мол, после шумных гуляний нужно сказать обилию блинов прощай.

Получалось "прощальное" воскресенье.

Как в последний раз

Как ни странно, в какой-то степени у первых христиан было так же. И вот почему.

Чин прощения возник в монастырях на Ближнем Востоке приблизительно в V столетии. Иноки удалялись в пустыню вплоть до Пасхи, где проводили дни в посте и полном одиночестве — чтобы побыть наедине с собственными мыслями.

Возвращались порой не все: умирали от старости или болезни, погибали от нападения диких зверей или разбойников. Поэтому монахи примирялись друг с другом, прежде чем уйти в пустыню.

Тем самым братия следовала одной из христианских заповедей: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Этот отрывок из Евангелия читают во всех православных храмах.

Есть нюансы

"Прости — и все наладится", — рассуждают некоторые. Что может быть проще? Тем более не нужно задумываться, когда это сделать — есть особый день, Прощеное воскресенье. Именно от этого заблуждения прежде всего предостерегают священники.

Извиняться нужно каждый день. Отцы церкви советуют: если поссорились, примиритесь до захода солнца, не переносите обиду на завтра.

Об этом напоминают и по окончании литургии: священнослужитель, выйдя из алтаря к верующим, просит у прихожан прощения, а те делают то же самое в ответ.

Но надо ли извиняться перед атеистами? И есть ли те, перед кем это делать необязательно? Зависит от ситуации.

Например, в храме собралось много людей, никто друг друга не знает. За что просить прощения, если видишь человека впервые? Достаточно ограничиться словесной формулой "Простите меня", объясняют священнослужители.

Также не возбраняется пропустить чин прощения. Ведь все, что совершается в церкви, — дело добровольное.

Полезно для каждого

В первую очередь следует примириться с близкими. Желательно лично. Звонок по телефону или текстовое сообщение — не лучший вариант.

Ссора может быть давней. И вдруг вы захотели извиниться. Но "напоминание о былом" может быть болезненным для второй стороны. Стоит узнать у общих знакомых и друзей, готов ли тот человек "пойти на мировую". Иначе важный обряд только навредит.

Главное же — всегда помнить, для чего просить прощения.

По словам церковного публициста протоиерея Максима Первозванского, каждому важно ощутить себя "изгнанным из рая". Без этого нельзя во всей полноте понять смысл главного христианского праздника — Воскресения Христова

По материалам: РИА Новости

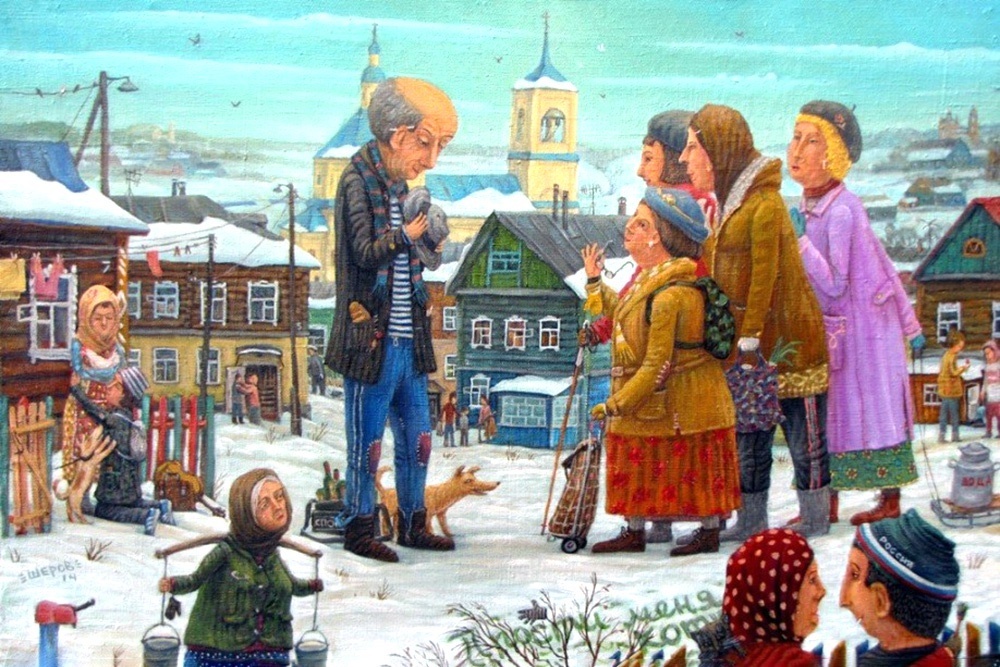

Фото: картина художника Юрия Шерова «Прощеное воскресенье»

Большевики оказались бессильны

Пожалуй, нет в священной истории момента более драматичного, чем изгнание первых людей из рая. Именно к этому событию церковь обращается перед началом Великого поста. "Воспоминание Адамова изгнания" — так на самом деле именуют последний день Масленой недели. А "Прощеное воскресенье" — народное название.

Связано оно с одним обрядом — вероятно, самым трогательным в православии.

В воскресенье вечером в храмах звучат покаянные песнопения, священнослужители облачаются в черные одежды, гаснет свет… Затем прихожане подходят друг к другу со словами: "Прости меня!" А в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!" Люди обнимаются, у многих на глазах наворачиваются слезы.

Согласно Библии, Адам и Ева ослушались божьего слова и вкусили с Древа познания Добра и Зла. Господь изгнал их из рая. С того момента человек стал смертным: подверженным всяким болезням и вынужденным "добывать хлеб свой в поте лица". Таковы следствия первородного греха, который передается из поколения в поколение.

Адам раскаялся в содеянном. К этому и призывают священники в Прощеное воскресенье. Со временем сугубо религиозный обряд стал народным обычаем. Поэтому сегодня даже весьма далекие от религии люди в последний день Масленицы просят у родных и близких прощения.

Эту традицию не смогла вытравить даже советская пропаганда. В годы хрущевской "оттепели" Масленицу возродили как "древний славянский праздник", а Прощеному воскресенью придали новый смысл. Мол, после шумных гуляний нужно сказать обилию блинов прощай.

Получалось "прощальное" воскресенье.

Как в последний раз

Как ни странно, в какой-то степени у первых христиан было так же. И вот почему.

Чин прощения возник в монастырях на Ближнем Востоке приблизительно в V столетии. Иноки удалялись в пустыню вплоть до Пасхи, где проводили дни в посте и полном одиночестве — чтобы побыть наедине с собственными мыслями.

Возвращались порой не все: умирали от старости или болезни, погибали от нападения диких зверей или разбойников. Поэтому монахи примирялись друг с другом, прежде чем уйти в пустыню.

Тем самым братия следовала одной из христианских заповедей: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Этот отрывок из Евангелия читают во всех православных храмах.

Есть нюансы

"Прости — и все наладится", — рассуждают некоторые. Что может быть проще? Тем более не нужно задумываться, когда это сделать — есть особый день, Прощеное воскресенье. Именно от этого заблуждения прежде всего предостерегают священники.

Извиняться нужно каждый день. Отцы церкви советуют: если поссорились, примиритесь до захода солнца, не переносите обиду на завтра.

Об этом напоминают и по окончании литургии: священнослужитель, выйдя из алтаря к верующим, просит у прихожан прощения, а те делают то же самое в ответ.

Но надо ли извиняться перед атеистами? И есть ли те, перед кем это делать необязательно? Зависит от ситуации.

Например, в храме собралось много людей, никто друг друга не знает. За что просить прощения, если видишь человека впервые? Достаточно ограничиться словесной формулой "Простите меня", объясняют священнослужители.

Также не возбраняется пропустить чин прощения. Ведь все, что совершается в церкви, — дело добровольное.

Полезно для каждого

В первую очередь следует примириться с близкими. Желательно лично. Звонок по телефону или текстовое сообщение — не лучший вариант.

Ссора может быть давней. И вдруг вы захотели извиниться. Но "напоминание о былом" может быть болезненным для второй стороны. Стоит узнать у общих знакомых и друзей, готов ли тот человек "пойти на мировую". Иначе важный обряд только навредит.

Главное же — всегда помнить, для чего просить прощения.

По словам церковного публициста протоиерея Максима Первозванского, каждому важно ощутить себя "изгнанным из рая". Без этого нельзя во всей полноте понять смысл главного христианского праздника — Воскресения Христова

По материалам: РИА Новости

Фото: картина художника Юрия Шерова «Прощеное воскресенье»

Юрий Шеров — художник-примитивист, живописец. Родился 21 мая 1976 года в городе Обнинске Калужской области. Живёт и работает в городе Малоярославец.

В 2003 году окончил Обнинский институт искусств по специальности «дизайнер, преподаватель художественного конструирования». С 2000 года является участником студийных, групповых, городских и областных выставок. С 2008 года в городах России прошло почти два десятка персональных выставок художника. Член Союза художников РФ.

В своем творчестве Юрий Шеров обращается к бытописанию русской народной провинции. Сюжеты его картин взяты из повседневной жизни, из того, что окружает самого художника.

Работы художника находятся в музейных собраниях Боровска, Малоярославца, Обнинска и Калуги, а также в составе коллекций наивного искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Екатеринбургского музея изобразительных искусств./Яндекс Нейро

В 2003 году окончил Обнинский институт искусств по специальности «дизайнер, преподаватель художественного конструирования». С 2000 года является участником студийных, групповых, городских и областных выставок. С 2008 года в городах России прошло почти два десятка персональных выставок художника. Член Союза художников РФ.

В своем творчестве Юрий Шеров обращается к бытописанию русской народной провинции. Сюжеты его картин взяты из повседневной жизни, из того, что окружает самого художника.

Работы художника находятся в музейных собраниях Боровска, Малоярославца, Обнинска и Калуги, а также в составе коллекций наивного искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Екатеринбургского музея изобразительных искусств./Яндекс Нейро